高性能陶瓷粉體是新能源、新材料的核心之一,其關鍵在于合成與制備科學的研究和新工藝的開發。在锂離子電池領域,随着消費者對電動汽車、電子産品續航要求的提高,開發高能量密度、長壽命氧化物陶瓷正極材料迫在眉睫。現階段的高鎳三元和富锂錳基正極材料大多是具有多晶形貌的陶瓷粉體,即由細小的一次顆粒組裝成的微米級二次顆粒。然而,多晶正極在電池循環過程中易發生開裂,産生大量未經保護的電化學活性表面,加劇了正極材料與電解液之間的副反應,從而導緻全電池電化學性能的衰減。為了解決這一問題,研究人員提出單晶化的正極發展路線,近年來在高鎳單晶正極領域取得了重要進展,但高性能微米級富锂錳基單晶正極的合成仍是一大挑戰。目前,合成單晶正極所采用的方法,往往使用過量的锂鹽或不具有反應活性的熔鹽體系,高溫锂化後需要增加額外的清洗和退火來優化其電化學性能。此外,單晶顆粒間的團聚仍然是一個難以解決的問題。

基于上述背景,清華大學董岩皓助理教授與合作者韓國蔚山國立科技學院曹在弼(Jaephil Cho)教授和美國麻省理工學院李巨教授提出了一種全新的行星式離心解團工藝,通過溫和條件下的機械化學過程,成功制備出了具有優異電化學性能和穩定性的微米級富锂錳基單晶正極和高鎳三元單晶正極,為單晶正極的合成提供了一個通用的解決方案。與高能量、長時間、難實現規模化生産的機械化學路線不同,該方法通過行星式離心使共晶锂鹽液化,将團聚的多晶三元前驅體轉化為均勻分散在锂鹽基體中的納米級陶瓷顆粒。該方法可實現多晶陶瓷粉體的有效解團和锂鹽的均勻化分布,促進高溫锂化過程中的單晶顆粒生長,顯著提升了單晶正極材料的電化學性能。

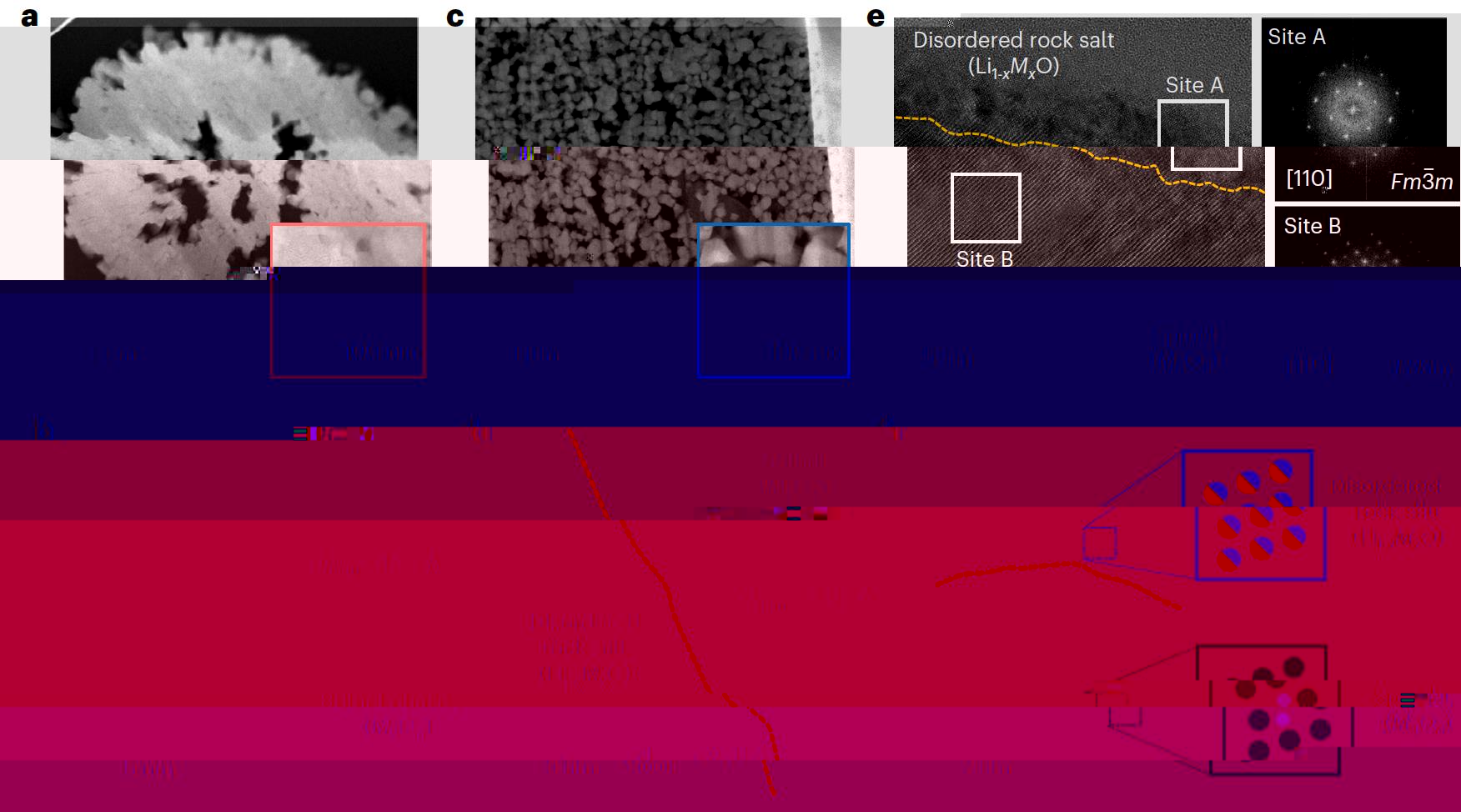

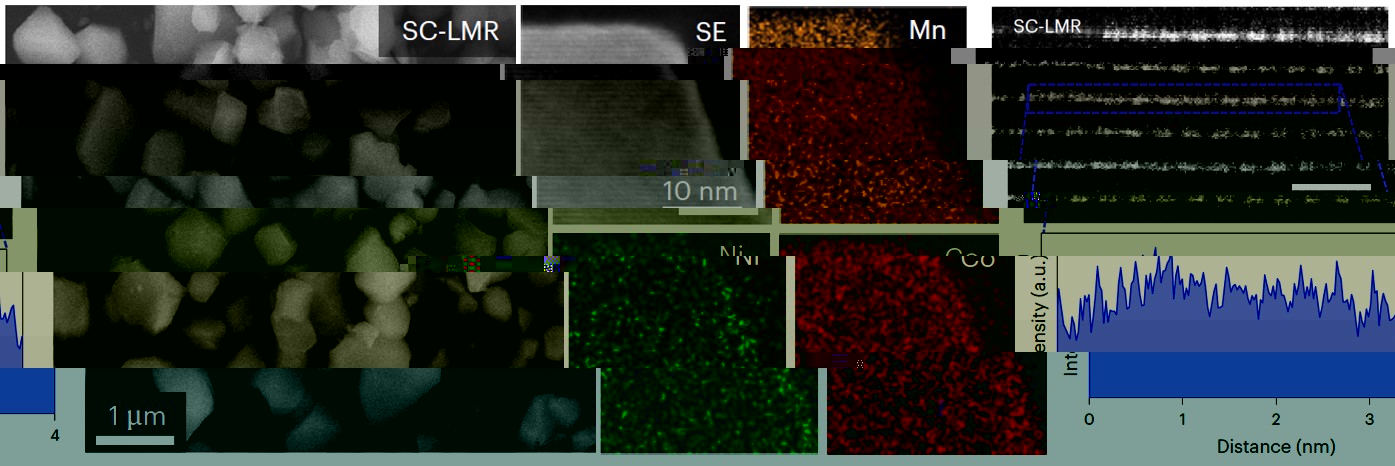

文章提出的行星式離心解團工藝能夠将具有球形二次顆粒形貌的過渡金屬氧化物前驅體,在與LiOH-LiNO3共晶锂鹽混合的過程中,分離成均勻分布在锂鹽基體中的一次納米顆粒。在混合過程中,體系的宏觀和微觀形貌均發生了顯著的變化(圖1)。同時,共晶锂鹽發生液化,對氧化物前驅體進行晶界腐蝕,通過反應浸潤分離開氧化物前驅體的一次顆粒。這一納米尺寸下的機械化學反應機理也在原子尺度上得到了證實(圖2)。該共晶锂鹽在正極高溫锂化過程中被充分利用,最終獲得高電化學活性的微米級富锂錳基單晶正極(圖3)。這一方法也在高鎳三元正極中都得到了成功的驗證。

圖1. 行星式離心解團過程中共晶锂鹽實現的陶瓷粉體解團聚

圖2. 共晶锂鹽與氧化物陶瓷前驅體的反應浸潤

圖3. 富锂錳基單晶正極的結構表征

相關研究成果以“共晶锂鹽輔助的行星式離心解團法制備單晶正極”(Eutectic salt-assisted planetary centrifugal deagglomeration for single-crystalline cathode synthesis)為題發表在《自然·能源》(Nature Energy)期刊2023年第5期。

麻省理工學院尹文秀(Moonsu Yoon)和beat365助理教授董岩皓為本文共同第一作者,韓國蔚山國立科技學院曹在弼(Jaephil Cho)教授和美國麻省理工學院李巨教授為通訊作者。

論文鍊接:

https://doi.org/10.1038/s41560-023-01233-8