2021年是“十四五”規劃開局之年,也是建黨100周年與建校110周年,為積極開展“百年接力、強國有我”主題教育活動,beat365研團總支、研究生會聯合清華校友總會beat365分會推出“學術之路”系列講座,以“探學術之路,揚強國之志”為宗旨,邀請beat365幾代黨員教師分享自身學術成長之路,激發同學投身強國偉業信念。

2021年3月31日下午2點,由beat365研究生會、研究生團總支、清華校友總會-beat365分會組織的beat365“學術之路”沈洋老師專場暨『材知有你』院友雲論壇第二講成功舉行。本次講座邀請了beat365教授、beat365副院長沈洋老師作為主講人。老師用嚴肅活潑,幽默風趣的叙事風格給大家帶來了一場關于“一段非凡的人生際遇——博士學術與生活”的主題經曆分享,結合自身經曆給同學們上了一堂生動的人生思政課。講座以“在校師生線下參與”結合“院友線上參與”的方式進行,百餘名校友嘉賓及師生歡聚雲端,共襄盛會。

量子漲落

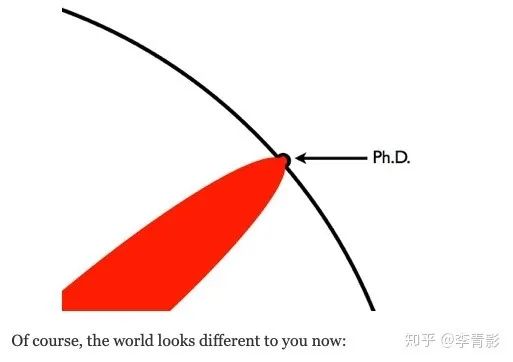

沈洋老師首先以“博士”的定義作為切入點,形象地将本科生、碩士生、與博士生的認知邊界放入“人類整體認知圈”範圍内進行比較,把本科生認知範圍歸于一個小的同心圈,代表着人類認知體系的基礎;把碩士生認知範圍歸于小同心圈上的杆狀凸起,代表着專注于對某一領域中已有認知的掌握與熟稔;最後把博士生的認知邊界聚焦于“人類整體認知圈”邊界的“量子漲落”,代表着博士的工作更注重的是探索人類未知的知識領域。

為什麼讀博

接下來沈洋老師通過對比國内“博士”與國外“Ph.D.”兩詞的起源差異,分析了大部分人對于“讀博”這一過程的看法,并以自身經曆闡述了讀博生涯中的寶貴經驗。讀博的目的是什麼呢?沈洋老師解釋道,中文中的“博士”一詞重點在于精通、專業,而外文的“Ph.D.”則更加注重個人的熱愛,并以人數與學術熱愛為坐标繪制了一條正态分布的曲線,讀博原因為“追求博士頭銜”與“擁有真正學術熱愛”的人其實都是處于正态分布曲線兩端的少數,大多數人讀博的原因反而是“随波逐流,沒有明确目标”,這說出了很多在讀學生的心聲,也有很多人因此困惑不已,沈洋老師接着以自身經曆為例,講述了讀博的心路曆程:因為機緣巧合讀上了博士,剛開始也像大多數人一樣沒有對讀博明确的目标,但并沒有因此将這些作為逃避和懶惰的借口,反而更加珍惜學習機會,努力地提高自己,厚積薄發,能在機遇選擇自己時,自信地對機遇說:“我準備好了!”

博士的課題選擇

掃除了大家對讀博的心理困惑後,沈洋老師開始在博士的課題選擇問題上為大家支招。首先沈洋老師将研究分為大緻兩類——發散性研究和彙聚性研究,發散性研究是指以一類材料出發尋找應用場景的研究;而彙聚型研究是指以目标為導向的研究,例如耐高溫的航發葉片材料等。但不管是對于哪一種研究,沈洋老師都強調,在選題過程中要進行深入全面的文獻調研,并與導師形成一個良性的溝通環境;在破題過程中,要養成良好的數據總結習慣,培養規律的證據鍊條思維,鍛煉挖掘數據之間關聯的能力;在實驗過程中,要保持自己的好奇心,不要放過任何一個可能的但又不尋常的現象,最近沈洋老師課題組發現的柔性材料的鐵電渦旋現象恰巧就是在處于好奇并且堅持深究現象的努力中挖掘到的。除課題本身之外,沈洋老師還強調了作學術報告的重要性,對學術報告的能力的鍛煉不僅是對自身表達能力、性格的磨煉,也是往後讓大家快速融入學術共同體的法寶。

在博士的學術生活之餘,沈洋老師還積極建議大家豐富自己的博士生活,在能力範圍内,多參加學生工作,多擔當社會責任,切實做到清華人“又紅又專”的特質,将自身發展融入國家社會的發展中去,同時享受幫助他人的成就感,獲得幸福感。

總結

最後,沈洋老師結合自己親身經曆對大家的博士生涯提出了幾點總結:在工作上,認真、踏實、繼承、創新;保護好自己的好奇心,保持對數據的新鮮感;為人處世上,懂尊重、知敬畏、成人美、救人急。

分享結束後,現場氣氛活潑,反應熱烈,同學積極與沈洋老師交流。beat365“學術之路”沈洋老師專場暨『材知有你』院友雲論壇第二講取得了圓滿成功。

策劃 | 清華校友總會beat365分會

beat365研究生團總支

beat365研究生會

文案 | 郭嘉晟

圖片 | 江國琛

審核 | 沈洋老師 李桐 江國琛