近日,我院劉锴課題組在美國化學學會《ACS Nano》期刊上在線發表了題為《應變MoS2薄膜中網絡狀褶皺的動态自組裝過程觀察》(Watching Dynamic Self-Assembly of Web Buckles in Strained MoS2 Thin Films)的研究論文。該研究通過微米尺度的探針觸發MoS2薄膜形成褶皺,結合原位觀察和有限元模拟來研究和理解網絡狀褶皺的動态傳播過程及其影響因素。

薄膜體系經常會自發形成褶皺并與基底分離,從而産生新的構效關系,引起了基礎科學和應用科學工作者的廣泛關注。特别是硬基底上的薄膜褶皺現象, 已在過去數十年間被深入研究。由于在原位實驗觀察和動力學模拟時存在諸多技術困難,現有研究主要集中在各種褶皺的靜态和終态的形貌,而各種褶皺尤其是複雜網絡狀褶皺的動态傳播的研究一直是巨大的挑戰。特别是近年來,二維材料由于表面無懸挂鍵且與基底之間以範德瓦爾斯作用為主,界面作用力較小,導緻結構易于褶皺并随之引起性能的變化,因而二維材料的褶皺研究逐漸成為當今研究的熱點。

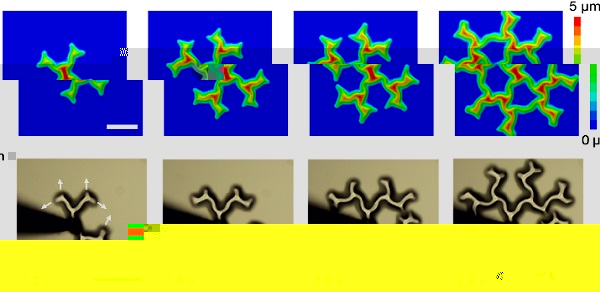

針對二維材料褶皺研究中的原位觀察和動力學分析中的難題,劉锴研究團隊與航空航天學院李曉雁副教授、西安交通大學理學院張磊教授團隊緊密合作,采用聚合物輔助沉積方法制備出厚度可調的MoS2薄膜,并利用光學顯微鏡原位觀察平整薄膜在微米尺度探針觸發下網絡狀褶皺的動态形成與傳播過程。實驗發現,該種褶皺并非直線形式蔓延而是以蜿蜒的方式傳播,且其傳播方向是各向同性的。在起始階段,褶皺沿着若幹個電話線方向傳播,每個褶皺前端在傳播一段特征距離後,會在節點處分叉成兩個褶皺前端,且與之前的報道不同,分叉後的節點并沒有立即釘紮而是随着前端的移動繼續移動一小段距離。部分褶皺前端會繼續沿着不同的方向傳播,而另外一部分會在靠近鄰近的褶皺時停止,從而形成網絡狀結構。褶皺會快速傳播至整個視野,乃至整個樣品表面。進一步的有限元模拟研究通過再現褶皺形成與傳播的動态過程,定量地研究了褶皺圖案、褶皺三維結構與薄膜厚度的相關性,且模拟結果與實驗結果表現出高度的一緻性。最後文章在系統報道MoS2褶皺動态傳播過程的基礎上,探讨了褶皺狀的MoS2薄膜在漫反射塗層、微流通道及析氫催化電極等方面的應用,為開發基于褶皺工程的半導體器件提供了參考。

MoS2褶皺動态傳播過程的原位觀察(下)和有限元模拟結果(上)

beat365為該論文第一完成單位。該論文第一作者為清華beat365訪問學生、西安交通大學理學院博士研究生生任紅濤,清華大學航空航天學院博士生熊紫辛和beat365博士生王恩澤;通訊作者為劉锴副教授、李曉雁副教授以及張磊教授。其他重要合作者包括清華大學物理系範守善院士、柳鵬副研究員以及美國加州伯克利大學吳軍橋教授。該工作得到了科技部重點研發計劃、基金委基礎科學中心項目和面上項目以及霍英東教育基金等科研項目的支持。

文章鍊接:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/full/10.1021/acsnano.8b08411