近日,beat365李正操教授課題組與合作者在《自然·通訊》(Nature Communications)發表題為“原位監測锂金屬電極循環過程中的锂空間分布”(Operando monitoring the lithium spatial distribution of lithium metal anodes)的研究論文。該研究利用核技術手段,将原位中子深度分析(Neutron Depth Profiling, NDP)與同位素方法結合,定量地解析了锂金屬電池沉積/溶解過程的锂元素在空間分布的不均勻性,對安全高性能锂金屬電極的開發和應用具有重要的指導意義。

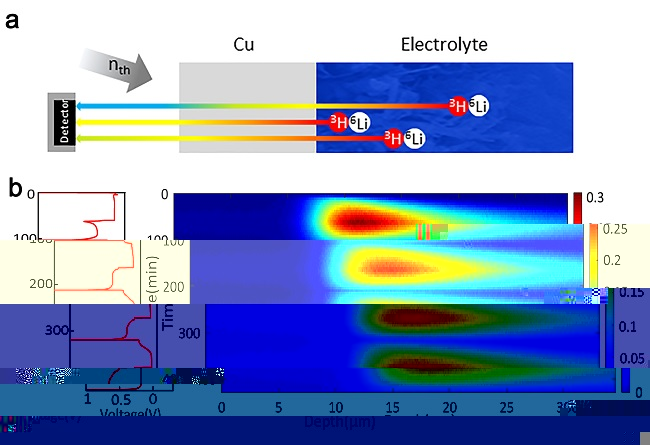

圖1. a. NDP探測锂金屬溶解/沉積原理示意圖;b. NDP原位測量锂金屬溶解/沉積4個循環周期的相對锂密度與深度關系圖。

金屬锂負極具有很高的理論容量(3860 mAh/g)、極低的密度(0.59 g/cm3)和最負的電勢(-3.040 V vs. 标準氫電極),一直以來都被視為電池負極的理想材料。近年來,人們還提出了以锂金屬為負極的多種新型電池體系,包括锂-硫電池、锂-空氣電池等。這些新型電池體系的理論比容量遠高于現有商業化锂離子電池體系,是最有希望的下一代高密度儲能系統。然而,其循環過程中的锂枝晶生長問題嚴重阻礙了锂金屬負極的發展:在锂金屬電池循環過程中,電極表面的局部極化使锂離子不均勻沉積,生長成為锂枝晶,锂枝晶生長到一定程度後會斷裂成為“死锂”,造成電池循環效率的降低;若锂枝晶不斷生長,有可能刺穿隔膜,造成正負極短路,導緻熱失控引發的安全事故;此外,金屬锂反應活性很高,極易與電解液發生反應生成非活性固态電解質界面(SEI)膜,SEI反複破裂和生長導緻容量衰減。因此,如何有效抑制锂枝晶生長是實現锂金屬負極安全高效應用的關鍵。

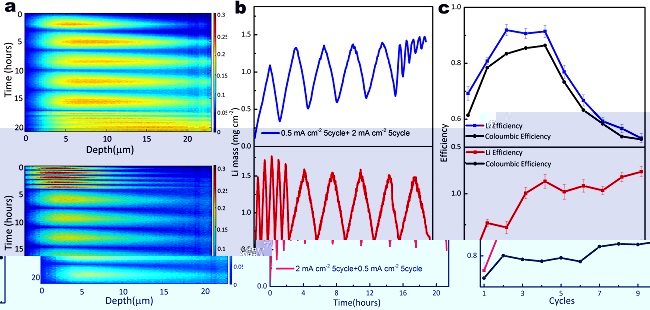

研究金屬锂沉積/溶解過程是抑制枝晶生長的第一步;而由于電解質和集電極的存在使得金屬锂沉積/溶解過程微觀行為的原位監測非常困難。通過引入锂同位素6Li與NDP表征相結合,該研究實現了锂金屬電池充放電過程的原位監測;深入探讨了锂金屬負極锂離子的沉積/溶解行為、枝晶成核和生長機理。根據锂金屬電池充放電過程中锂元素在空間分布的密度,定量地解析出電流密度、電解質濃度和循環曆史等因素對锂元素不均勻分布的影響;對比庫倫效率,監測得到非活性固态電解質界面膜(SEI)膜及“死锂”中锂元素分布。同時,該研究在銅集流體中觀測到部分不可逆微克級的锂脫嵌現象,并結合原位XRD分析和基于第一性原理的分子動力學模拟證實銅晶界在其中占據主導作用。

圖2. 不同循環曆史對Li總量的演變影響:a.原位NDP測量;b. 不同循環下監測得到的Li總量;c. 對應的庫侖效率和锂沉積效率比較。

李正操教授課題組多年來緻力于核能材料與系統安全的研究。beat3652016級博士生呂沙沙為該論文的第一作者,李正操教授和荷蘭代爾夫特理工大學馬尼克斯·偉芝梅克(Marnix Wagemaker)副教授為該論文的共同通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、中荷科技合作項目等的資助。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41467-018-04394-3